請求書の値引きはどう書く?マイナスや端数の書き方などを分かりやすく解説!

大量購入やクレーム対応などで、製品やサービスの代金を値引きして請求書を発行することがあります。基本的に、このような請求書での値引きは違法ではありません。ただし、単純に商品の金額から値引き金額を減算してしまうと消費税の計算で問題が生じる場合があるため、経理では正しく値引き処理を行った請求書の作成が必要不可欠です。

また、会計ソフトを利用する場合においても正しい設定を登録しておかなければ、結局は手作業で値引きし直す手間が発生し、会計ソフトを使用するメリットが半減してしまいます。この記事では、請求書における値引きの正しい書き方を分かりやすく解説しています。

請求書に「値引き」が発生するケース

請求書に値引きを表記するケースにはいくつかの場面が想定できます。以下にその一例をご紹介します。

クレームによる値引き

製品やサービスなどの販売した商品を先方が受領した後、商品の返金や返品を伴わないレベルの不具合が生じていた場合に、値引きで対応を行うことがあります。

しかし、経緯を示さずそのまま減額してしまうと、契約書に記載されている金額と差異が発生してしまいます。契約時の価格と実際の販売価格に差異があることは、経理処理上のミスやトラブルに発展する恐れがあるため、処理には細心の注意を払う必要があります。

大量購入による値引き

大量購入に伴う価格調整は、同一取引内での値引き(取引時に価格を下げる)と、一定期間の購入実績に応じた後日減額である「売上割戻(リベート)」に大別されます。

前者は請求書内で値引き行として明示し、後者は原則として後日、返還インボイス(適格返還請求書)等で減額処理を行います。

いずれの場合も、元の販売価格と値引き(割戻)額を区分表示し、税率別に消費税額等を整合的に記載することが重要です。

相殺による値引き

取引先への返品などを理由に返金の義務が生じ、さらにその残額が残っている場合には、新たな取引の請求金額の全てまたは一部を相殺し、請求金額から値引きをすることがあります。

例えば、過去の取引で不良品が発生し、返品に伴い500,000円の返金が行われることになったとします。新たな取引で1,000,000円の発注があった際に、民法上の相殺要件(同種・対立債権、弁済期到来、差押等の制限なし)を満たすことを確認のうえ、返金債務500,000円と相殺して差額500,000円を請求します。税務上は相殺しても売上の計上や課税標準の考え方は変わらないため、相殺明細や相殺合意の記録を保存して整合性を確保してください。

相殺については「相殺とは?相殺請求書の書き方や相殺処理の仕方について詳しく解説」をあわせてご覧ください。

納期調整による値引き

納期遅延により、顧客に納期を調整してもらう場合に、お詫びとして値引きを行うことがあります。納期調整は本来は避けるべきですが、やむを得ない場合には速やかに取引先伝えるとともに、誠実な対応を心がけましょう。

端数調整による値引き

細かい金額(端数)を切り捨ててキリのよい金額に値引き調整する場合があります。例えば、37,000,350円の時は、350円分を端数調整して37,000,000円にするといった具合です。

出精値引き

取引先との信頼関係や長期取引への感謝を表すために、見積もりの段階で出精値引きを行う場合があります。出精値引きでは、商品に不備がなくても、仕入れ値を抑えたり人件費を抑えたり、会社の経費を抑えたりといった企業努力によって、商品の販売価格を下げられるのです。

過剰な値引き要求は違法になる可能性も

取引関係における値引き交渉の中には、法令上問題となり得るものがあります。特に、親事業者が優越的地位を背景に不当に減額を求める行為は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。

取引が下請法の対象(製造・修理・情報成果物・役務の委託等で資本金要件等を満たす関係)となる場合には、下請代金の不当な減額として下請法違反に該当し得ます。

一方、不正競争防止法は主に営業秘密の侵害や商品等表示の混同惹起などを対象とする法律であり、単に低価格を求める行為が直ちに不正競争行為となるものではありません。

値引き交渉は、合理的な根拠と対等な合意に基づき、法令・ガイドラインに適合する形で行うことが重要です。

請求書の「値引き」の書き方

正しい表記方法は取引先との信頼関係や税務処理の健全性につながるため非常に重要なポイントです。ここでは、当社の「請求管理ロボ」で発行される値引きした請求書を例に、正しく値引き処理をした請求書の作成方法をご紹介します。

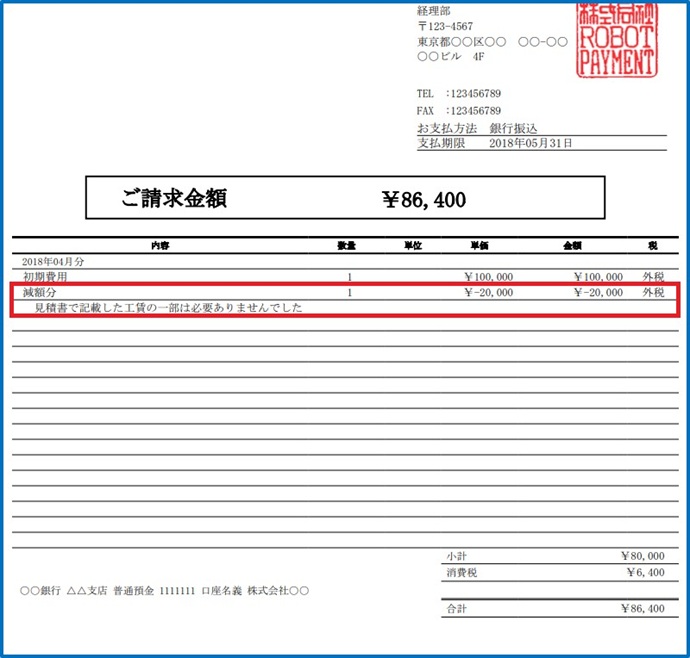

▼請求管理ロボで発行される値引きした請求書のサンプル

「値引き」項目は分けて書く

値引きを同一の請求書内で行う場合は、請求管理ロボで発行される値引きした請求書のサンプルの赤枠箇所のように、『元の数量×単価』と『減額分(値引き理由付き)』を別行で明示し、税率別に対価から控除して消費税額等を表示するのがインボイス対応の基本です。

取引後に減額が生じる場合(返品・売上割戻など)は、当該請求書の減額ではなく、適格返還請求書(いわゆる赤伝)を発行して処理する点に留意してください。

値引き(割引)を▲・-で表記する方法と注意点

手作業やエクセルで値引き金額を示す場合は、他の金額と区別できるよう「▲(または△)」または「-(マイナス)」を用います。いずれも法定様式ではなく慣行上の表記ですが、意味が明確で誤解が生じにくいため、独自記号や色分けより推奨されます。

改ざん防止は記号だけでは不十分なため、通し番号の付番、訂正履歴の記録、権限設計、発行ログの保全などの内部統制を併用してください。

記載例は通常の金額表記ルール(カンマ区切り)に従い、インボイスでは税率別に「対価からの控除」として表示します。

(例)-10,000円 または ▲10,000円

値引きを同一請求内で行う場合は、税率別の課税標準から値引き額を控除し、控除後の税額を表示します。取引後に減額が確定した場合(売上割戻・返品等)は、原則として適格返還請求書を交付して処理します。

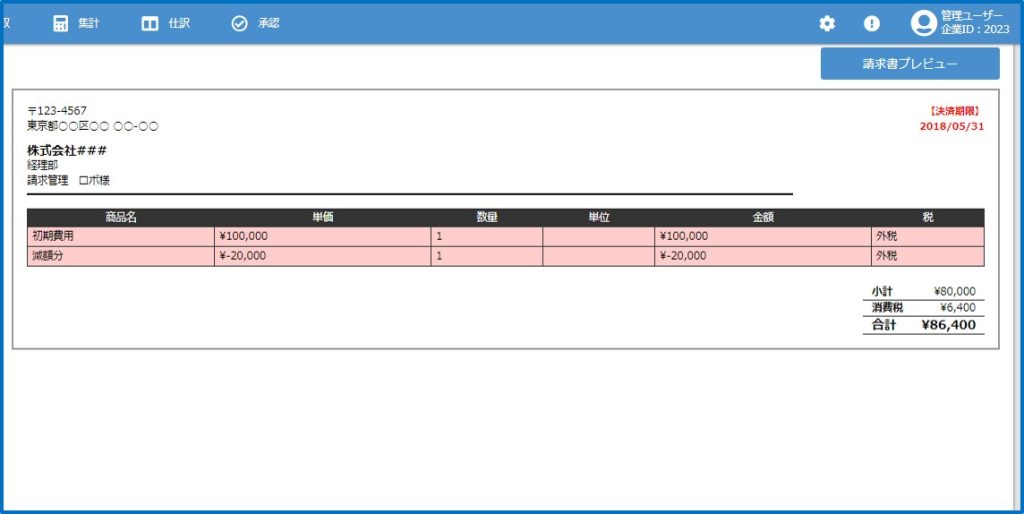

なお、当社の「請求管理ロボ」では、システム上の請求書明細の単価欄で、数値の前に半角で「-(ハイフン マイナス)」を入力して登録すると、簡単に値引きした請求書を発行いただくことができます。

▼請求管理ロボ上での値引きの請求情報の登録画面(上)と反映画面(下)の例

請求書に「値引き」を記載する時の留意点

先方との取引において値引きがどのように扱われたか、認識の行き違いを起こさないためにも正確に金額や経緯が明示されている必要があり、請求書の作成を行う際にはいくつかの留意点があります。

値引きする際の消費税と端数の計算

商品価格の値引きをする際に先に、消費税を計算してから税込みの値引きをする場合と、税抜きの商品価格の値引きをしてから消費税を計算する場合とでは、請求金額に違いが生じます。

実務では、税抜金額で値引き額を確定し、税率別に税額を計算してから端数処理(切上げ・切捨て・四捨五入)を「請求書単位で一貫」させる方法が一般的です。

複数税率が混在し総額値引きを行う場合は、売上比等の合理的基準で税率別に按分し、それぞれの税抜合計に対して消費税額を算定します。端数調整金を設ける場合は、原因(端数調整)と税区分の明示を推奨します。

・総額値引きの按分例:

税抜合計120,000円のうち、10%対象100,000円・8%対象20,000円、総額値引き-12,000円(税抜)の場合、按分比は10%枠=[100,000/120,000=5/6]、8%枠=[20,000/120,000=1/6]。

よって10%枠-10,000円、8%枠-2,000円を各税率で税額計算。端数処理は「請求書単位で一貫」させます。

請求書に値引きが発生する場合も「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書の値引き処理にお困りの方は、値引きした請求書の発行がシステム上で完結できる株式会社ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」の導入をぜひご検討ください。

「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を最大80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに1,000社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR