相殺とは?相殺請求書の書き方や相殺処理の仕方について詳しく解説

経理上の会計処理で「相殺」を行う場合がありますが、その際、相殺処理の仕方について迷うこともあるかと思います。

そこで、この記事では相殺の処理方法や相殺請求書の書き方や相殺処理などについて解説し、併せてスムーズな請求書発行に役立つツールをご紹介します。

【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説

相殺とは

相殺とは、自社と取引先との間でお互いに請求する債権(売掛金)・債務(買掛金)を抱えている場合に、同じ金額分を帳消しにして、実際の支払いを減額したり支払い自体を消滅させることです。「相殺処理」「相殺精算」「相殺取引」という言い方もされます。

企業間で継続的に取引を行う場合、基本的には後払いの掛取引を行うため、支払期日までに両者間に売掛金・買掛金が発生していることがあります。こうしたケースにおいて、対当額を消し合う相殺処理ができるわけです。

※相殺には法的な要件(同種の債権債務であること、双方の債権が弁済期にあること、相殺禁止の定めや法令上の制限がないこと等)があり、要件を満たさない場合は相殺できないことがあります。

相殺処理は双方が合意してから行う

基本的には、一定の条件を満たして両者間で合意ができていれば、相殺処理をすることができます。

一方、事前の確認なく片方だけが相殺処理をしてしまうと、相手に金銭的負担を与えてしまい、信頼関係の崩壊につながる可能性があります。

必ずお互いで意思確認を行い、債権・債務の帳消しや減額に同意を得たうえで相殺処理を行うようにします。契約で相殺禁止や事前承諾を求める定めがある場合は、その定めに従ってください。

※民法上は要件を満たせば一方的意思表示による相殺も可能ですが、実務上のトラブル防止のため、相手方との合意(相殺合意書・相殺通知等)により対象・金額・基準日を明確化することを推奨します。

請求書の相殺処理の仕方・仕訳方法

たとえば、A社がB社から20万円の商品を購入し、B社がA社から20万円のサービス提供を受けたとしましょう。このとき、双方ともに20万円の債権(債務)があるため、相殺処理をすれば双方の債権(債務)がなくなり、現金のやり取りをすることなく取引が完結します。

また、A社がB社から20万円の商品を購入し、B社がA社から15万円のサービス提供を受けた場合では、同額分の15万円分のみが打ち消され、B社の買掛金はなくなります。そして、A社は残りの5万円をB社に支払う必要があります。A社が翌月に差額の5万円を支払った場合、B社の仕訳は以下のようになります。

| 日付 | 勘定科目(借方) | 金額 | 勘定科目(貸方) | 金額 | 摘要 |

|---|---|---|---|---|---|

| 当月処理 | 売掛金 | 200,000円 | 売上 | 200,000円 | A社への売上 |

| 仕入 | 150,000円 | 買掛金 | 150,000円 | A社からの仕入 | |

| 翌月処理 | 普通預金 | 50,000円 | 売掛金 | 50,000円 | A社からの入金 |

| 買掛金 | 150,000円 | 売掛金 | 150,000円 | A社取引の相殺処理 |

経理の手間を減らせる便利な方法ですが、取引が不透明になりやすい側面もあります。そのため、プロセスが客観的に分かるようにしておかなければなりません。具体的には、相殺合意書や相殺通知(メール等を含む)の保存、相殺の基準日(相殺通知の到達日等)を明確にし、その日に相殺仕訳(買掛金/売掛金)を計上する運用を推奨します。

相殺精算のメリット

相殺精算のメリットは、「キャッシュフローが安定する」「金銭管理が楽になる」「貸し倒れリスクを低減できる」などが挙げられます。

相殺精算であれば、手元の現金を動かさずに済むため、キャッシュフローの安定するとともに、金銭移動の手間が軽減されます。

また、掛取引の場合、支払い遅延などが発生する場合もありますが、相殺精算であれば回収困難な売掛金の分を差し引くこともできるため、代金の貸し倒れなどのリスクを低減することができます。

相殺精算のデメリット

相殺精算のデメリットは、「事務負担が増える」「一時的に資金繰りが苦しくなる可能性がある」「トラブルに発展する可能性がある」などが挙げられます。

相殺精算をする場合、売り手と買い手の双方で領収書や請求書を発行し合うことになったり、債権・債務のある取引先を毎月確認する必要が出たりするため、双方の事務負担が増えることがあります。

また、相殺精算をした場合、提供したサービスや商品に対する取引先からの入金がなくなったり、減額されたりする形になるので、一時的に資金繰りが苦しくなる可能性もあります。

なお、相殺精算をする際に、社内で買掛金の担当者と売掛金の担当者が別の場合には、連携に手間取る可能性もあります。加えて、取引先との間に買掛金・売掛金が複数ある場合には、認識を統一しておかないと、いつの取引を対象に相殺精算をしているのかが曖昧になり、トラブルに発展する可能性もあります。

相殺請求書の書き方

ここでは、相殺請求書の書き方として、相殺請求書に記載する内容・相殺請求書を発行する際の注意点について解説します。

相殺請求書に記載する内容

相殺請求書には、一般の請求書と同じ「請求書の発行日」「請求金額」「代金振込先情報」の他に、「相殺前の元の請求金額」と「相殺金額」を記載します。

・インボイス制度における注意点

適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、相殺はあくまで「決済」の一種であり、「値引き(対価の返還)」とは区別されます。そのため、インボイスとして必要な記載事項(税率ごとの対価の額や消費税額等)は、相殺前の「元の請求金額」に基づいて記載する必要があります。

相殺後の請求金額(実際に支払ってもらう金額)のみを記載しただけでは、正しいインボイスとして認められない場合があるため注意が必要です。

請求書内で相殺処理を記載する場合は、以下のいずれかの対応が一般的です。

①相殺前の内容でインボイスを発行し、別途「相殺明細」を記載する

本来の売上に対するインボイス要件を満たした上で、下部や別欄で「相殺額」と「差引請求額」を計算して表示します。

②請求書と相殺通知を分ける

通常のインボイス(全額請求)を発行し、別途「相殺通知書」等で相殺内容を通知して、差額を入金してもらいます。

相殺金額を記載する際には、売上からの値引きと混同されないよう、「買掛金との相殺」であることが分かるように明記し、「▲」や「-」を使用して差し引きます。

・当社の請求管理ロボが相殺請求書でできること

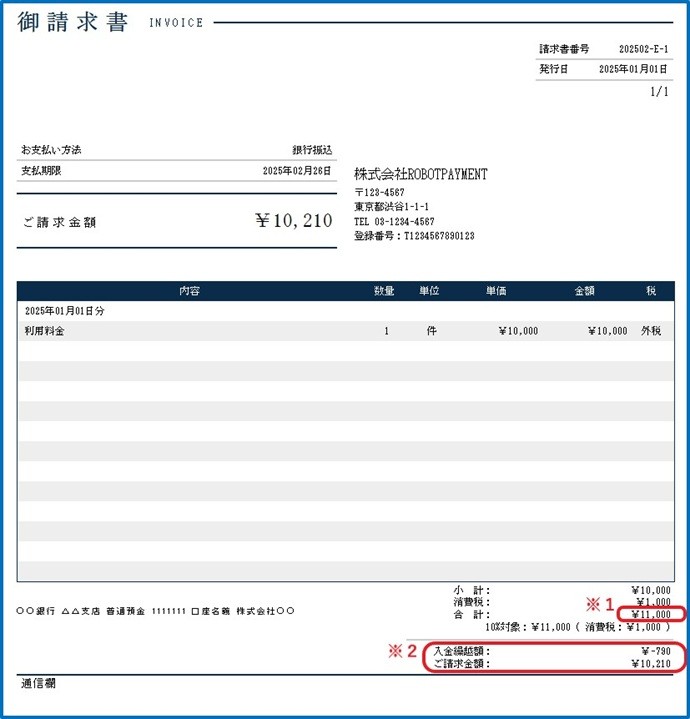

当社の「請求管理ロボ」では、オプション契約にはなりますが、「入金繰越機能」で次回請求時に自動的に過入金分を相殺した請求書を発行できます。

また、請求書表示についても、合計金額を算出した後、入金繰越金額を差し引く形で表示されます。これにより顧客にも過入金分が次回請求で相殺されていることが明確に伝わります。

▼請求管理ロボで発行された相殺請求書の例

相殺請求書を発行する際の注意点

請求書で相殺処理をする場合は、取引が複数回行われていて、請求書が複数枚あったとしても、相殺する金額分を1つにまとめた相殺請求書を発行します。まとめる場合は、対象請求書番号・発行日・税率区分・金額を明細で列挙してください。

事前に取引先に相殺処理の許可を得たうえで、第三者が見ても分かるように相殺内容を記載した相殺請求書で会計処理を行います。相殺合意・通知は電子取引書類として電子帳簿保存法の要件に沿って保存してください。

また、相殺をすると内容が不透明になることがあるため、相殺処理を行ったとことを明示するために、領収書を適宜発行する必要があります。

ただし、実際にお金を受領しているわけではないので、領収書は簡易的なもので問題ありません。金銭の受領事実を示さず、相殺により債権債務が消滅した事実の確認書とすることで、印紙税の課税文書に該当しないよう留意してください。

相殺領収書は必要?

相殺処理を証明するために相殺領収書を発行するケースがありますが、発行は法的に義務付けられていません。

通常の領収書は、金銭の受け渡しがあったことを証明するものです。一方、相殺領収書は金銭のやり取りがないため、一般に印紙税の課税文書には該当しませんが、記載内容によっては課税対象となる場合があります。様式・文言にはご注意ください。

なぜ相殺領収書を発行する慣習があるのか

相殺領収書は、主に内部統制やトラブル防止のために発行されます。

・取引の証明: 相殺の事実があったことを客観的に証明するため。

・二重請求の防止: 担当者以外も取引状況を把握でき、二重支払いを防ぐため。

しかし、発行するかどうかは取引先の経理方針や関係性によります。多くの場合は、請求書の備考欄に「相殺」と記載することで代用しています。

請求書の相殺処理も「請求管理ロボ」にお任せ!

相殺処理は取引先との信頼関係をもとに行われるものであり、お互いの関係性を悪化させないためにも、ミスは絶対に許されません。

そこで、厄介な請求業務にお悩みのご担当者様は、システム上で過入金の相殺処理もできる株式会社ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」導入を、ぜひご検討ください。

請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに1,000社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR