請求書の間違いは訂正はできる?指摘された場合の対処法やミスを防ぐポイントを紹介

請求書でミスをしてしまった場合、どのように対応すべきか悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか? なかには、相手先から間違いを指摘されて、対応に苦慮した経験のある方もいらっしゃることと思います。

そこで、この記事では、請求書のミスを指摘された際の対応、起こり得るミス、ミスを防ぐポイント、適格請求書(インボイス)にミスがあった場合の対処などをご紹介します。

【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説

請求書の間違いを指摘された場合

請求書の間違いを指摘された場合、まず取引先に対して迷惑をかけてしまったことを謝罪をしましょう。そのうえで、請求書の誤りを訂正して再発行します。

請求書の再発行を行う際のポイントなどについては、以下で詳しく解説しています。

どうしても再発行できない場合

記載間違いについて、会社の方針などの理由でやむを得ず再発行できない場合は、お詫びをしたうえで二重線と印鑑で訂正することも考えられます。訂正する際に注意するのは、請求書に押した印鑑と同一のものを使うことです。

ただし、適格請求書(インボイス)の場合は特別な対応が必要です。詳しくは次の章で説明します。

なお、請求書は再発行が原則のため、可能な限りは再発行しましょう。

インボイス(適格請求書)に間違いがあった場合

2023年10月からインボイス制度が開始され、適格請求書に間違いがあった場合の対応には特別な注意が必要になりました。

適格請求書では、売手が単独で訂正印による修正を行うことはできません。以下の3つの対処法が国税庁から示されていますので、いずれかを選びましょう。

対処法1. 修正した適格請求書を改めて発行する

この対処法の場合、誤りがあった事項を修正し、改めてすべての内容を記載した請求書を発行します。

対処法2. 当初の適格請求書との関連性を明示した修正書類を発行する

この対処法の場合、「○年○月○日付○月分請求書について、下記の通り、誤りがありましたので修正いたします」として修正箇所のみを記載した書類を発行します。

対処法3. 買手による修正と売手確認の組み合わせ

この対処法の場合、以下の手順で間違いを修正しつつ、売手(請求書の発行側)にも確認をとることで、請求書を改めて発行せずに済ませることが可能です。

1. 買手(請求書の受領側)が適格請求書の誤りを発見

2. 買手が修正箇所を補完(例:「※は軽減税率対象」等を追記)

3. 売手(請求書の発行側)に修正内容の確認を依頼

4. 売手が確認後、買手が「訂正事項につき○月○日先方確認済み」等を記載

5. 修正された書類を適格請求書として保存

請求書で起こり得る間違い

ここでは、請求書で起こり得る間違いとして、「金額」「消費税」「日付」について解説します。

桁数や単価、数量などの金額間違い

金額に関するミスとしては、桁数や単価、数量などの入力ミス、別の取引先の金額に関する取引内容を記載してしまう、などが挙げられます。請求書の金額は、多くの場合、発注書や受注書のデータをそのまま記載するため、ミスは起こりません。

しかし、取引金額が少額あるいは作業工程が少ない案件の場合は、口頭やメールで契約を結んでしまうケースもあるでしょう。契約内容にもよるものの、売買契約や請負契約は「諾成契約(だくせいけいやく)」という双方の合意があれば口頭でも成立する契約です。

このように、発注書や受注書などを介さずに成立した契約は、双方の認識違いが起こりやすい傾向があります。受発注に伴う契約締結を口頭で成立した場合も、後日書面を作成して双方で確認することによって、認識違いによるミスや誤解を防ぐように努めましょう。

消費税に関する間違い

消費税の記載間違いは、特にインボイス制度開始後に注意が必要な項目です。以下のような間違いが起こりやすくなっています。

・税込・税抜の混在や誤記載

・適用される消費税率の間違い(10%と8%の軽減税率)

・軽減税率対象品目である旨の記載漏れ

・源泉徴収税額の有無の確認漏れ

・適格請求書発行事業者登録番号の記載間違い

特に軽減税率に関する間違いは、食品や新聞などが対象となるため、これらを扱う事業者は「軽減税率対象品目である旨」の記載が必要です。この記載が漏れた場合は、前述の「インボイス(適格請求書)に間違いがあった場合」の対処法に沿って訂正する必要があります。

請求日の日付間違い

請求書を送付してから入金されるまでの期間は取引先や契約内容によって異なります。例えば、入金後に商品を発送する方法や、商品到着後1週間以内に入金する方法、当月に取引した内容を翌月末に支払う方法が挙げられるでしょう。

1ヶ月分の取引内容を翌月に支払う場合に重要になるのは「請求日」です。月末締めで翌月末払いの処理をしている取引先に「2月15日」「2月28日」「3月1日」それぞれの請求日で請求書を送付したとします。この場合「2月15日」「2月28日」は3月分として処理されるため、入金は3月31日に行われます。

一方、「3月1日」の場合は翌月4月30日に振り込まれるため、3月が決算月などの理由でどうしても月内に入金してほしい場合は、2月を請求日に設定しなければなりません。このように請求日に関する認識不足で日付のミスをすると入金されるタイミングが遅くなるため注意しましょう。

その他起こり得る間違い

その他にも、以下のような間違いが起こり得ます。

・誤送(社内用のものとの混同、宛先間違いなど)

・条件の記載忘れ(振込手数料を負担してほしい旨、再見積もりの可能性がある旨などの記載漏れによる差額の発生)

・印鑑関連(押印忘れ、他の担当者が印鑑を持っていて作成や提出が遅れるなど)

・システム関連(エクセルの誤作動による間違い)

請求書のミスを防ぐポイント

請求書のミスはビジネスにおいて不必要な負担や時間の無駄を引き起こす可能性があります。これを避けるために、請求書のミスを防ぐためのポイントを確認しましょう。

1. チェックの厳重化

チェックの厳重化は、請求書の正確性を確保するための基本です。商品やサービスの記載も怠らず、数量と単価に誤りがないことを確認します。さらに、請求先が正しく記載されているか、支払い期日が明確に指定されているかどうかも重要です。必要であればダブルチェックをするようにしましょう。

2. 業務や書類管理の見直し

業務プロセスと書類管理が煩雑になっていると、請求書のミスが発生する可能性が高まりますので改善が必要です。業務プロセスの見直しは、取引の記録、請求書の作成、および確認プロセスに焦点を当てると良いです。ヒューマンエラーを最小限に抑え、業務の円滑な進行を確保するようにしましょう。

3. 請求管理システムの導入

請求管理システムを導入することで、請求書のミスを減らすことができます。

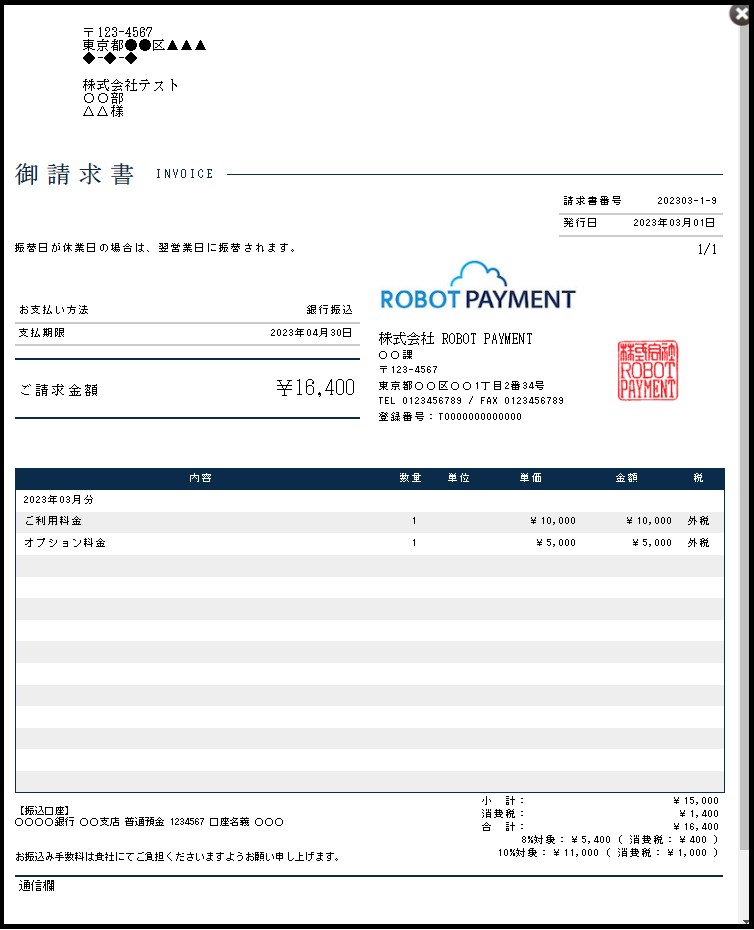

当社の「請求管理ロボ」であれば、一度設定を完了させてしまえば、次回以降は請求書発行日をキーに請求書が自動生成され、その後の作業は不要となります。

また、「請求管理ロボ」は請求書作成ソフトとして請求書の複製や手動発行、請求書発行前のプレビュー確認や請求書発行後の再編集も可能です。請求書作成・発行・送付を自動化することに心配がある方でも、安心してご利用いただけます。

▼請求管理ロボのプレビュー確認で表示される請求書イメージ

請求書のミスへの対応は迅速に

請求書の有効期限は2年間と法律で定められているため、2年間債権を行使しないと債権が消滅してしまいます。訂正に2年以上かかることはあまりないかもしれませんが、可能な限り迅速に再発行することを推奨します。

今後、取引の継続が期待できる企業に対してミスがあった場合は、最初の段階で訂正がある旨を伝えましょう。手数料や送料などが取引先の負担であるにも関わらずこちらの負担になっていた場合や、商品やサービスの金額を実際の価格より低く記載してしまった場合は、長期間続くと大きな損害になってしまううえに、取引先に追加の支払いをお願いすることから、慎重な対応が求められます。

請求書の間違いをなくすなら「請求管理ロボ」にお任せ!

毎月の請求書発行業務での間違いをなくしたい場合は、ぜひ「請求管理ロボ」の導入をぜひご検討ください。

導入企業様からは「ミス1つの発見で全ての請求書を何度も確認することに疲弊していましたが、請求管理ロボの導入で月末に締めてからほぼ最短での案内ができています」といった好評価をいただいております。

請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに900社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR