請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の書き方とは?合計金額の記載方法や角印について解説

請求書の発行は、企業にとって日常的に行う業務なので、特に意識しなくても普段通りの書き方で作成していけば別段困ることもないでしょう。しかし、時にはイレギュラーな対応が発生する場合もあり、経理担当者は臨機応変に対応する力が求められます。

そのような中で多く発生する問題の1つに、掲載する情報がいつもより多く、請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合があります。使っているエクセルフォーマットが2枚以上書くことを想定していない場合は、混乱してしまう方も多いことでしょう。そこで、この記事では請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の書き方、角印の扱いなどについて解説します。

【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説

請求書が2枚以上の複数枚にわたるケースとは

請求書が2枚以上の複数枚にわたるケースとしては、取引する企業数が増えたり、取引量が多く掲載する項目が多くなったりして1枚では書き切れないケースが挙げられます。

また、取引先の締め日、自社の計算期間、経理処理上の都合やタイミング、金融機関の営業日の都合で当月分の請求が翌月にずれ込んだ場合なども請求書が2枚以上の複数枚にわたる原因です。このパターンは、年末年始やゴールデンウィークの時期に発生しやすい事例といえるでしょう。

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の書き方

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合でも、基本的な書き方や記載項目は1枚の場合と同じですが、「請求書番号」「合計金額と小計」「備考欄」「送付状」の4点に留意する必要があります。

当社の「請求管理ロボ」で2枚以上の複数枚にわたる請求書が発行される場合を例に、以下の見出しで詳しくみていきましょう。

なお、当社では実務で利用できるフォーマットの請求書EXCELテンプレートを、【無料】かつ【登録不要】でPC・スマホ等からダウンロードいただけます。

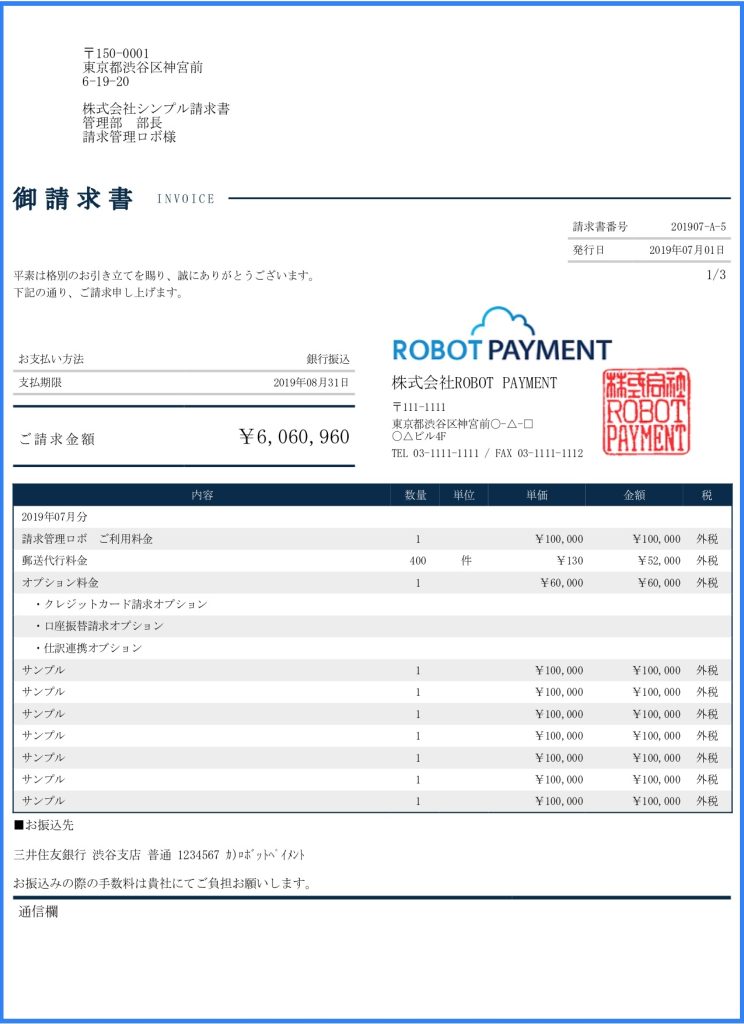

▼請求管理ロボで2枚以上の複数枚にわたる請求書が発行される場合のサンプル

なお、請求書の基本的な書き方については、以下の記事をご覧ください。

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の請求書番号

請求書番号の付け方に決まったルールはありませんが、それぞれの事業者で管理しやすいように番号を付けるのが一般的です。

請求書番号の付け方の一例としては、「請求書を作成した年月」「請求先コード」「月毎の連番」を組み合わせる方法があります。

請求先コードは、取引先ごとに甲社はA、乙社はB、丙社はCといったように識別用の英字や番号を振るイメージです。

例えば、2019年7月に甲社との間で今月5回目の請求書発行が行われたとした場合、前出の請求書画像のように、請求書1枚目の右上などに「201907-A-5」といった形で記載し、さらに各ページに「1/3」「2/3」「3/3」と通し番号を書いておくとよいでしょう。

相手先の担当者から見ても直感的に分かりやすくなり、見落とし防止にもつながるため、親切な対応といえます。

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の合計金額と小計

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の合計金額は、目につきやすい1枚目の表題下と最終ページの末尾に記載することをお勧めします。相手先への配慮として送付状を添え、「請求書は3枚にわたります。合計金額は1枚目に記載しております」等の形で記載すると親切でしょう。

また、請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の小計は、紛らわしくならないように、消費税額、消費税率、合計金額とともに、最終ページの末尾に記載することをお勧めします。内税・外税は、どちらを採用しているかを内容ごとに記載しましょう。

なお、相手先企業の書式などがある場合には、あらかじめ相手先との間で書式の共通認識を持ち、要望に沿う形で記載することが望ましいでしょう。

請求書の全ページにわたって、情報の明確さと一貫性を保つことが重要です。

送付状の基本的な書き方については、以下の記事をご覧ください。

請求書に同封する「鏡(かがみ)」とは?

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の角印

請求書には、それが真正のものであることを示すために角印を押すことがあります。以下に請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合の角印の取り扱いについて解説します。

請求書が2~3枚程度の場合

請求書が2~3枚程度の場合、2枚目以降にも角印を押す必要があるかの決まりは特段ありません。一般的には、請求書の1枚目に記載された社名の横に角印を押し、2枚目以降はホッチキスなどで綴じ込んであれば問題ありません。

ただし、取引先が請求書の全ページに角印を希望する場合は、2枚目以降にも押す必要があります。なお、角印を押す位置について法的に決められている場所はなく、相手先との間で合意が取れていればどこに押しても問題ありません。

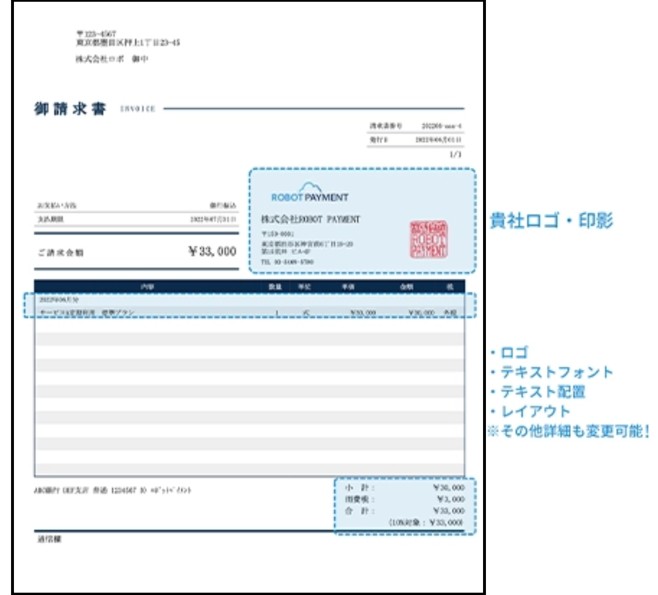

なお、当社の「請求管理ロボ」の標準装備「請求書テンプレート作成機能」では、ロゴ、印影、レイアウト、テキストのフォント、配置など請求書の基本的なデザイン変更が可能です。

▼請求管理ロボの標準装備「請求書テンプレート作成機能」で反映できる印影(角印)のイメージ

請求書が数百枚単位の場合はどうすべきか

請求書が数百枚単位に及ぶ場合、すべてのページに角印を押すのは膨大な手間がかかります。

2020年以降、日本でも「脱ハンコ」の流れが進み、請求書についても電子化と押印省略の傾向が強まっているため、本当にすべてのページに角印を求めるか、取引先に確認することをおすすめします。

紙に押印したものをスキャンする方法もありますが、法的有効性、相手先の受け入れポリシー、印影データの管理と不正使用を防ぐセキュリティ対策などの問題もあるため、デジタルの角印データは当社の「請求管理ロボ」のように、セキュリティ対策がされているシステム上で使用されることをおすすめします。

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合は「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合が多い企業のご担当者様は、ぜひ「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

「請求管理ロボ」の標準装備「請求書テンプレート作成機能」では、請求書が2枚以上の複数枚にわたる場合にも対応したシンプルテンプレートをご用意しております(本記事に掲載しているサンプルのイメージになります)。

「請求管理ロボ」は、毎月の請求業務を約80%削減する請求管理システム(債権管理にも対応)です。請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに1,000社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR