納品書と請求書の違いとは?請求書があれば納品書はいらない?

納品書とは、商品やサービスを納品した際に発行し、納めた内容を明記するための書類です。単純な取引では請求書のみで運用する例もありますが、分納や数量差異が起きやすい取引、社内統制が厳格な取引では納品書が有効です。

そこで、本記事では、納品書と請求書の違い、それぞれの書類が持つ役割、発行される目的、実務での使い分け方などを詳しく解説していきます。

【無料EBOOK】 請求管理サービス7社を徹底比較!導入する際のポイントなども解説

納品書と請求書の違い

納品書と請求書は、どちらも取引に関する重要な書類ですが、目的と役割に違いがあります。

納品書

・目的: 商品やサービスの納品を証明する

・役割: 納めた内容を明記することで、取引先も間違いがないかを確認でき、納品漏れの防止につながる

・発行タイミング: 商品やサービスを納品する際に、売り手側が買い手側に渡す

請求書

・目的: 商品やサービスを提供した際に、対価として金銭の支払いを請求する

・役割: 取引内容や取引条件などを証明する証憑(しょうひょう)書類の役割があり、取引先の未払い防止にも役立つ

・発行タイミング: 商品やサービスの納品後、もしくは契約で定められたタイミングで、売り手側が買い手側に送付する

つまり、納品書は「何をいつ納めたか」を明示し、請求書は「いくら払うべきか」を明示しています。

なお、当社のサイトでは、実務でご利用いただける請求書のEXCELテンプレートと納品書のEXCELテンプレートを、【無料】かつ【登録不要】でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

請求書と納品書を使用する流れ

請求書と納品書を使った取引の一般的な流れは、以下のようになります。

1.見積もり

買い手が売り手に対して、商品やサービスの購入を検討している旨を伝え、見積書の作成を依頼します。売り手は、依頼内容に基づいて金額や納期などの条件を提示する見積書を作成し、買い手に送付します。

2.注文

買い手は見積書の内容に納得した場合、正式に商品やサービスの注文を行います。この際、発注書が使われることもあります。

3.納品

売り手は注文された商品やサービスを買い手に納品します。このとき、納品書を商品と一緒に買い手に渡します。買い手は、納品書と受け取った商品を照らし合わせ、注文内容に間違いがないか確認します。

4. 請求

納品が完了した後、売り手は買い手に対して請求書を発行します。請求書の発行は、納品ごと、月ごとなど、取引の契約内容によって異なります。

5.支払い

買い手は、請求書に記載された内容に基づいて代金を支払います。

6.入金確認

売り手は買い手からの入金を確認し、取引が完了します。必要に応じて、領収書を発行することもあります。

なお、当社のサイトでは、実務でご利用いただける見積書のEXCELテンプレート、発注書のEXCELテンプレート、領収書のEXCELテンプレートを、【無料】かつ【登録不要】でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

納品書に記載する情報

納品書は、法律で定められた厳密な書式はありませんが、取引を円滑に進めるために記載しておくべき一般的な項目がいくつかあります。

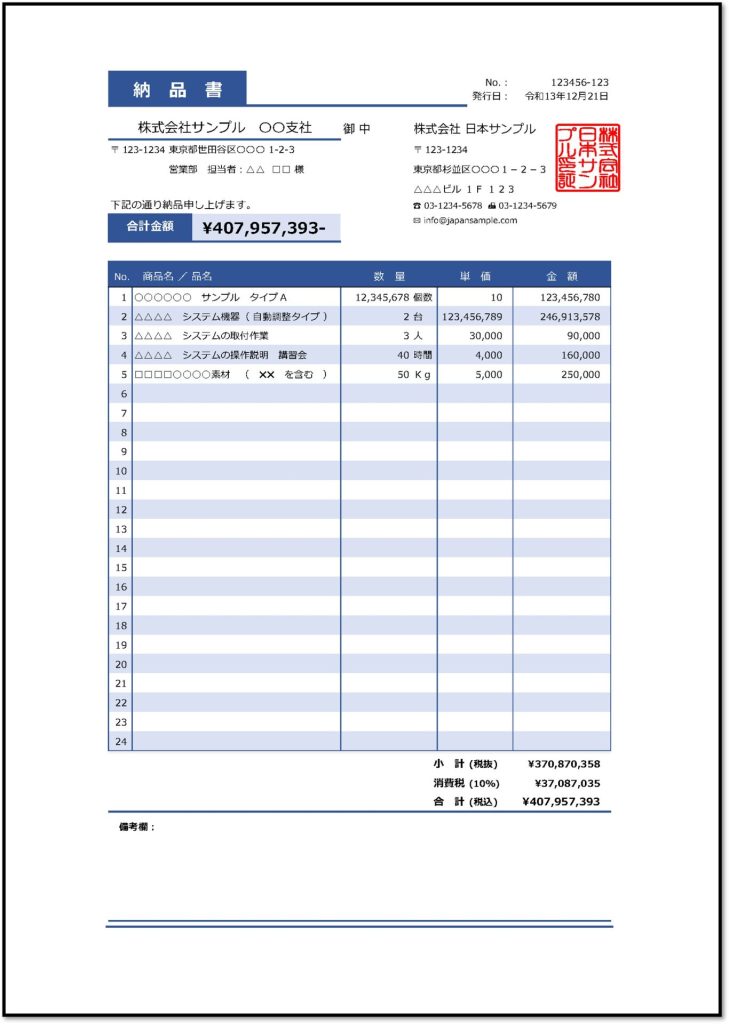

実際の納品書を例に具体的に解説します。

▼当社のサイトからご利用いただける納品書のEXCELテンプレート

納品書の主な記載事項は以下の通りです。

1.宛先

・納品先の企業名や部署名、担当者名など。

・敬称(「御中」「様」など)も正しく記載します。

2.発行日

・納品書を作成した日付、または実際に商品やサービスを納品した日付を記載します。

3.発行者情報

・納品書を発行する自社の会社名、住所、電話番号、メールアドレスなど。

・社印(角印)を押す企業も多いですが、取引先の運用に合わせて判断しましょう。

4.納品内容(明細)

・商品名と品目: 納品した商品やサービスの内容を具体的に記載します。

・数量: 納品した数量を記載します(例:個、枚、式など)。

・単価: 商品やサービスごとの単価を記載します。

・金額: 単価と数量をかけた金額を記載します。

5.金額の合計

・小計: 明細の合計金額(税抜)を記載します。

・消費税: 適用される消費税額を記載します。

・合計金額: 小計と消費税を合計した金額(税込)を記載します。

6.納品書番号

・社内管理のために、納品書ごとに一意の番号を記載します。

7.備考欄

特記事項や補足情報がある場合に記載します。

なお、請求書に記載する情報については以下で解説しています。

納品書兼請求書について

納品書・請求書は「納品書兼請求書」という形で1つにまとめることもできます。

ここでは、この納品書兼請求書について解説します。

納品書兼請求書の主な使い方

「納品書兼請求書」はその名の通り納品書・請求書の両方を兼ねる書類です。この2つの書類を分けて送付する必要のない取引で使用されます。

例えば物品ではなくサービスを商品とした取引の場合には、納品と請求が同じタイミングで行われることも多いため、こうして1つの様式にまとめてしまうことも可能です。

納品書兼請求書のメリット

納品書兼請求書のメリットは「書類を1枚で完結することができる」点です。納品・請求をこの1枚で行い、コストや手間を省くことができます。

また、納品書がそのまま請求書の代わりにもなるため、請求書を別途発行せずに、そのまま支払いを受けられます。

スピードを持って納品・請求の手続きを行うことが可能なメリットから、多くの業種で利用されています。

納品書兼請求書のインボイス対応

インボイス制度では、書類の名称(請求書/納品書/領収書など)よりも、所定の記載事項を満たしているかが重要です。

そのため、「納品書兼請求書」であっても、必要事項がそろっていれば「適格請求書等」として扱えます(※同様に、納品書のみでも必要事項がそろっていれば「適格請求書等」として扱えます)。

適格請求書の記載事項を満たすように作成・保存しましょう。

適格請求書等の記載事項については、以下の国税庁ホームページもあわせてご確認ください。

参照:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」

納品書兼請求書の電子帳簿保存法対応

納品書兼請求書は、電子帳簿保存法では取引関係書類として電子保存の対象となります。

保存期間は、法人税法・所得税法・消費税法(インボイス制度)などにより、法人/個人の別、欠損金の有無、消費税の課税事業者かどうか等によって異なります。

目安としては、法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年(一定の場合は最長10年)、個人事業主は申告区分等により5年または7年となるのが一般的です。インボイス制度の運用上、仕入税額控除等のために適格請求書等や帳簿の保存が必要となる場合があります。

また、会社法上も会計帳簿や事業に関する重要な資料の保存が求められるため、社内規程では10年保存としている企業もあります。自社の状況と最新の取扱いに沿って運用しましょう。

請求書があれば納品書はいらない?

請求書があれば、納品書はなくても取引は成立し得ます。

取引がシンプルで、請求書に商品名・数量・単価・納品日(または提供日)などの情報が十分に記載され、社内外の確認フローもそれで回る場合は、納品書を省略する運用もあります。

ただし、納品書は「納品内容の照合(発注・納品・請求の突合)」や「検収プロセス」「分納・数量差異の管理」に役立つため、取引先の社内規程や業務フローによっては必須となることがあります。

特に、検収が必要なBtoB取引、分納が多い取引、内部統制が厳格な企業との取引では、納品書を発行・提出する運用が一般的です。

取引の証拠性を高めるには、請求書だけでなく、発注書・納品書・検収書などとセットで管理するのが安心です。

納品書が特に重要となる5つのケース

特に以下のような業態やケースでは、納品書を用意したほうがよい場合もあります。

①製造業・建設業での分納取引

部品や資材を複数回に分けて納品する場合、各回の数量・品番・納品日を納品書で明確にしておくと、最終的な請求書との照合がしやすくなります。

現場運用として、納品書(またはそれに準ずる受入記録)の提示を求められることもあります。

②ECサイト・通販事業

商品に同梱する納品書は注文内容の確認に役立ち、返品・交換時の照合資料として運用されることがあります。

③BtoB取引での検収プロセス

取引先の社内フローによっては、納品書→検収→請求の順で処理されることがあり、納品書がないと支払手続きが進みにくいケースがあります(特に大企業・官公庁・内部統制が厳格な取引先など)。

④在庫管理・棚卸しでの重要性

納品書は受入記録として在庫管理・棚卸しの突き合わせに使えるため、監査・税務調査対応の観点でも整理して保管しておくと安心です。

⑤トラブル防止・証拠保全

「納品した/していない」「数量が違う」等のトラブル時に、納品内容を整理して説明するための補助資料になります。

高額取引や品質条件が厳しい取引ほど、発注書・納品書・検収書などをセットで管理する運用が有効です。

請求書の自動化と納品書送付を一気に完了するなら「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書の自動化と一緒に納品書送付も済ませたいご担当者様は、ぜひ「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

「請求管理ロボ」のファイル添付機能では、納品書などの関連帳票データを発行した請求書と一緒に送付することができます。

請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの売掛金管理を全て自動化し、人的作業を減らしてミスを防ぐとともに、経理業務の効率化を実現します。

加えて、SFA(販売管理システム)との連携により、自動で行われた請求業務の内容を会計システムに反映させることも可能です。これにより、煩雑なやり取りの削減と企業会計の透明化をサポートし、従業員がコア業務に専念できるようになります。

なお、コンビニ決済、クレジットカード決済、口座振替、銀行振込など、複数の決済手段に対応しているため、企業間取引のみならず、BtoC取引にも活用いただけます。

インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに1,000社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR